深刻化する地球温暖化。原因・リスク・対策について

「地球温暖化」は聞きなれた言葉ではありますが、地球温暖化が実際に私たちへどのような影響をもたらすのか、どれほど深刻なのか見聞きする機会は多くありません。

私たちを含めたすべての生物から健康や住む場所を奪い、ひいては世界経済にも大損失を与える地球温暖化について、あらためて向き合ってみましょう。

地球温暖化が深刻化している要因

地球温暖化は気候に対して「自然な範囲にとどまらない変動」をもたらし、大規模な気候変動を引き起こす要因として危惧されています。過度な気候変動は異常気象を発生させるほか、連鎖的に経済・生態系・健康に被害を及ぼすため、地球温暖化対策は世界全体における急務です。

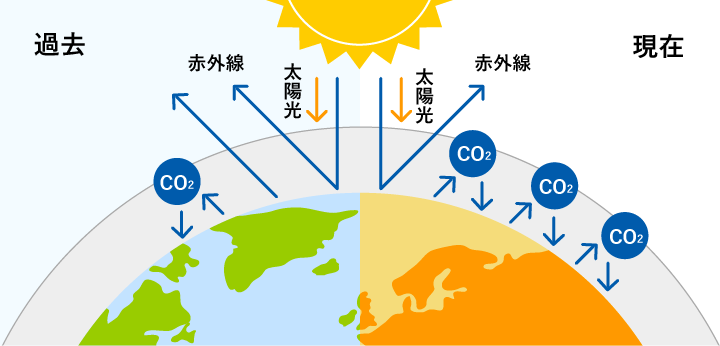

地球温暖化が起こるメカニズムとは

二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスは、地表から宇宙に放出される熱を吸収し、地球を暖める効果があります。適切な濃度の温室効果ガスは、地球上の生物が住みやすい環境を作りますが、濃度が過度に高まると宇宙へ熱が放出されず地表の気温はどんどん上がります。

温室効果ガスの多くは私たち人類の活動から排出されており、とくに化石燃料を活用するようになった産業革命以降は二酸化炭素の排出量が急速に増えました。

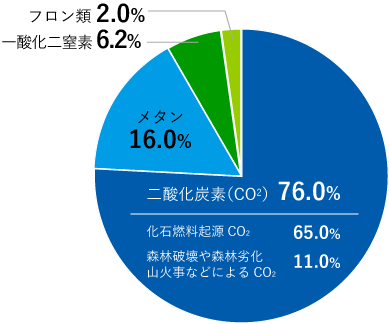

温室効果ガスの排出割合

人間を起源として発生する温室効果ガスのうち、割合としてもっとも多いものは二酸化炭素です。二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、次いでメタンガス、一酸化二窒素、フロン類の順に割合を占めています。

出典:IPCC第5次評価報告書 Fig.SPM. 1 各種ガスの排出量 2010年の割合

温室効果ガスの排出源

| 温室効果ガス | 主な排出源 |

|---|---|

| 二酸化炭素 | 化石燃料の燃焼、森林破壊、森林劣化、山火事 |

| メタン | 稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立て |

| 一酸化二窒素 | 燃料の燃焼、工業プロセス |

| フロン類 | 化石燃料の燃焼、森林破壊、森林劣化、山火事 |

日本における温室効果ガス排出量の推移

![[百万トン]二酸化炭素(CO2)換算。温室効果ガスの種類として二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)、三ふっ化窒素(NF3)。温室効果ガスの排出量は1990年度から2007年度まで増加し、その後2009年度には1990年度を下回るまで一旦減少したが、2013年度にピークを向かえる。翌年2014年度から2019年度は毎年減少を続け、2019年度の総量は2009年度の総量を下回る。図では2013年度比、2005年度比が示されている](/company/gx/know/img/detail01/01-05.png)

出典:温室効果ガスイベントリオフィス

被害が拡大している現状

昨今、豪雨の頻発化や台風の巨大化、熱波の発生数増加や長期的な干ばつなど、各地域に極端な気象状況が見られます。

気候変動の影響やリスクを評価する政府間組織「IPCC」が公表した第6次評価報告書では、これらの極端現象に人間起源の気候変動が関係している証拠は年々強化されていると言及されました。つまり、人類の活動により地球温暖化が進行し、結果として異常気象の多発を招いている可能性が高いのです。

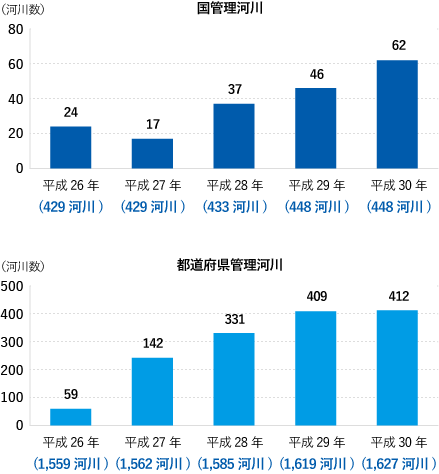

なお、異常気象による被害の拡大は海外だけの問題ではありません。たとえば、日本でも気候変動を要因とする豪雨の増加により、河川の氾濫リスクが年々顕著に高まりつつあります。平成26年から平成30年の日本における、氾濫危険水位を超過した河川数の変化を見てみましょう。

出典:国土交通省 「気候変動の影響について」より作成

- ※対象は、洪水予報河川及び水位周知河川であり、( )内は各年の指定済み河川数である。

- ※国土交通省において被害状況等のとりまとめを行った災害での河川数を計上している。

これはあくまでも一例です。このほかにも暑熱による搬送者数・死亡者数が増加していたり、豪雨が増える一方で年間降水日数が減少していたり、あらゆる領域で被害の拡大が確認されています。

地球温暖化が及ぼすリスクとは

温室効果ガスの増加により進行する地球温暖化は、具体的にどのようなリスクを生じさせるのでしょうか。経済・生態系・健康の観点から、主要なリスクをご紹介します。

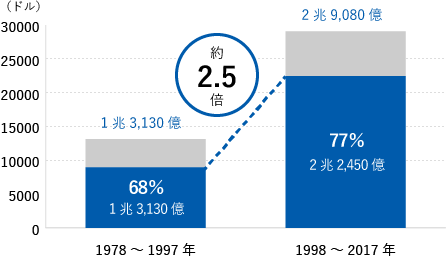

世界的な経済損失

意外にも気候変動と経済は密接な関係にあります。とくに異常気象による経済損失は多大です。

直近20年間における気候関連の災害による被害額は合計2兆2,450億ドル(約255兆円)となっており、それ以前の20年間と比べて損失規模は2.5倍となっています。

出典:環境省 「環境・循環型社会・生物多様性白書」より作成

生態系の破壊や変化

産業革命前から2017年までのあいだ人間活動に由来する1.0℃の気温上昇が起こっており、これは異常気象や火災、洪水や干ばつなどの問題を悪化させていると考えられます。気候変動による影響に加えて、資源乱獲や自然環境の汚染、外来種混入などの要因が重なりとくに北極やサバンナ、サンゴ礁に顕著な影響があらわれています。

たとえば、北極圏に生息するホッキョクグマは、地球温暖化により絶滅が危惧されている動物の一種です。海氷が解けている夏、ホッキョクグマは狩りができないため絶食状態が続きます。そのため、春の海氷が解け始める時期までに、ホッキョクグマは獲物を捕食して体脂肪を蓄えなければなりません。

しかし、地球温暖化による気温上昇によって海氷の解け始めが早まり、狩りをできる期間が短くなったため十分な栄養を蓄えられなくなっています。結果として母グマから子グマに与えられる母乳が少なくなり、生き残る個体が減っているのです。

すでに地球温暖化による海面上昇を原因として、生息地の浸水により絶滅が確認されたげっ歯類もおり、絶滅種の拡大を防ぐためにも地球温暖化への早急な対応が求められています。2021年時点のIUCNレッドリストによると、気候変動の影響を受けている「危急/危機/深刻な危機」と評価された絶滅危惧種は、動物だけでも3,000種類以上にのぼります。

人類への健康被害

地球温暖化にともなう気候変動は、私たち人類の健康面・安全面にも悪影響を及ぼします。これらは地球温暖化がもたらす環境変化により懸念される、私たち人類の健康に対する影響の一例です。

| 温暖化による環境変化 | 人の健康への影響 |

|---|---|

| 暑熱、熱波の増加 | 熱中症、死亡率の変化(循環器系、呼吸器系疾患) |

| 異常気象の頻度、強度の変化 | 障害、死亡の増加 |

| 媒介動物等の生息域、活動の拡大 動物媒介性感染症(マラリア、デング熱など)の増加 | 動物媒介性感染症(マラリア、デング熱など)の増加 |

| 水、食物を介する伝染性媒体の拡大 下痢や他の感染症の増加 | 下痢や他の感染症の増加 |

| 海面上昇による人口移動や社会インフラ被害 | 障害や各種感染症リスクの増大 |

| 大気汚染との複合影響 | 喘息、アレルギー疾患の増加 |

出典:環境省 「地球温暖化と感染症 いま、何がわかっているのか?」より作成

日本における地球温暖化対策

中期目標として、日本は温室効果ガスを2030年度に46%削減(2013年度比)することを目指し、さらに50%の高みを目指すと掲げています。また長期目標として、2050年には実質的な温室効果ガスの排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を宣言しています。

2030年度に向けた削減目標、ならびに2050年のカーボンニュートラル実現に向けた宣言を踏まえて、2021年には地球温暖化対策計画が改定されました。改定後、多くの項目において従来目標よりも意欲的な削減目標が設けられています。

| 温室効果ガス排出量・吸収量(単位:億t-CO2) | 2013排出実績 | 2030排出実績 | 削減率 | 従来目標 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 14.08 | 7.60 | ▲46% | ▲26% | ||

| エネルギー起源CO2 | 12.35 | 6.77 | ▲45% | ▲25% | |

| 部門別 | 産業 | 4.63 | 2.89 | ▲38% | ▲7% |

| 業務その他 | 2.38 | 1.16 | ▲51% | ▲40% | |

| 家庭 | 2.08 | 0.70 | ▲66% | ▲39% | |

| 運輸 | 2.24 | 1.46 | ▲35% | ▲27% | |

| エネルギー転換 | 1.06 | 0.56 | ▲47% | ▲27% | |

| 非エネルギー起原CO2、メタン、N2O | 1.34 | 1.15 | ▲14% | ▲8% | |

| HFC等4ガス(フロン類) | 0.39 | 0.22 | ▲44% | ▲25% | |

| 吸収源 | - | ▲0.48 | - | (▲0.37億t-CO2) | |

| 二国間クレジット制度(JCM) | 官民連携で2030年度までの累積で1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得したクレジットを我が国のNDC達成のために適切にカウントする。 | - | |||

出典:環境省 「地球温暖化対策計画」より作成

これらの削減目標を達成するため、地球温暖化対策計画に位置付けられる対策・施策として、主に以下のような対応が講じられます。

| 対策分野 | 主な対策・施策 |

|---|---|

| 再エネ・省エネ |

|

| 産業・運輸など |

|

| 分野横断的取り組み |

|

出典:環境省 「地球温暖化対策計画」より作成

おわりに

深刻化する地球温暖化を放置すれば、生物の多様性や私たちの健康は失われてしまい、それらがトリガーとなって世界経済は悪化の一途をたどると予測されます。

すでに多くの国や企業が、サステナブル(持続可能)な社会の実現を目指して動き始めています。環境保全に対するアンテナを張れば、あらゆる場面に「環境へ配慮した生産・消費」が生まれている様子を見てとれるはず。

少しずつ変わりつつある世の中に目を向け、1人ひとりが環境保全に対して協力的な姿勢をとることが、今後の地球には欠かせません。まずは地球温暖化に対する現状を知り、できることから積極的に取り組んでみましょう。