CCS、CCUSについて

CCS、CCUSとは

石油や石炭など、化石燃料を使用する火力発電は、安定的なエネルギーの供給のために必要である一方、地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素が多く排出されてしまいます。

そのため、現在では火力発電の低炭素化が進められており、その画期的な方法として、CCU、CCUSに関心が集まっています。今回は、CCU、CCUSとはどのような技術なのか、どういった効果やメリットが期待されるのかなどについて解説します。

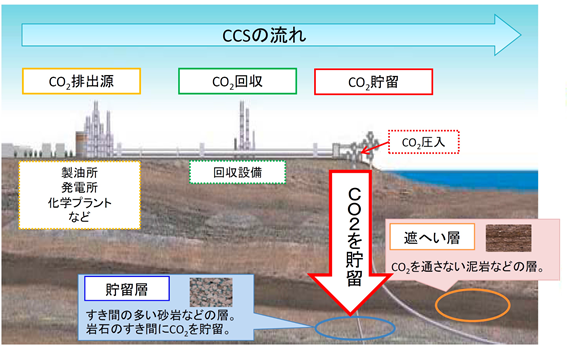

まず、CCSとは「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、日本語では「二酸化炭素回収・貯留技術」といいます。発電所や工場などから排出されたCO2を、ほかの気体から分離・回収し、貯留します。回収されたCO2は、地中や海底などに貯留されます。

出典:資源エネルギー庁

次に、CCUSとは「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略で、CO2を回収・貯留し、有効活用する技術です。CO2の活用方法には、CO2を燃料やプラスチックなどに変換したり、CO2をそのまま利用したりする方法があります。CO2を直接利用する方法として代表的なものには、CO2を古い油田に注入して石油を押し出し、増産する「EOR(Enhanced Oil Recovery、石油増進回収)」があり、米国などで実用化されています。

CCS、CCUSによる効果やメリット

CCS、CCUSがもたらす効果やメリットは、大きく分けて3つあります。

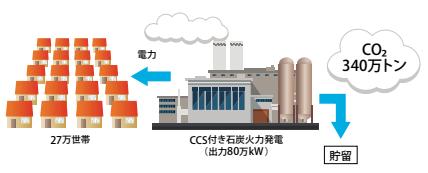

1つ目は、CO2を削減できる点です。発電所や工場などから出たCO2を回収するため、大気中にCO2が放出されるのを防ぐことができます。環境省によると、出力80万kWの石炭火力発電所にCCSを導入すれば、年間約340万トンのCO2排出を削減できるとしています。

出典:環境省

2つ目は、CO2を資源として循環利用できる点です。カーボンニュートラルを目指すうえでは、石油や石炭、天然ガスといった化石燃料の使用を減らしながら、必要な製品を生産していかなければなりません。CCS、CCUSによってCO2を有効活用できれば、水素と組み合わせて化学原料を作るなど、資源の循環にも役立ちます。

3つ目は、電気を貯蔵しやすくなるため、再生可能エネルギーの有効利用につながるという点です。CO2と水素を反応させるとメタンを作ることができますが、メタンは都市ガス用インフラで使用可能な燃料です。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーによる電気を使いきれない場合でも、メタンとして貯めることができれば、電気を無駄にしなくて済みます。それを可能にする方法の一つがCCS、CCUSなのです。

CCS、CCUSの課題

CCS、CCUSの導入に向けた課題の一つとして、CO2をほかの気体から分離・回収する際のコストが挙げられます。CO2を分離・回収する方法には、CO2を吸収できる液体を使った化学的な方法や特殊な膜を使った方法などがありますが、コストの高さが問題視されてきました。そのため、現在は低コストで分離・回収できる新しい方法についての研究も行われています。

また、CCSを行うにはCO2を貯留する地層を探さなければなりません。さらに、CCUSにおけるCO2の利用先を見つけることも課題とされており、化学原料の生産やバイオ燃料といった利用方法が模索されています。

CCS、CCUSの実用化に向けた取り組み

CCS、CCUSの実用化に向け、2012年度から北海道・苫小牧でCCSの大規模な実証実験が日本で初めて行われました。2016年には海底の地中深くにCO2を貯留する作業を行い、累計30万トンのCO2を圧入することに成功しました。

また、東京湾岸エリアの企業、大学、研究機関、行政機関などが参加する「東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会」による研究や、「カーボンリサイクルファンド」による研究への助成、普及活動などを通じてCCS、CCUSの実用化を目指しています。

まとめ

CO2を削減するだけでなく、貯留したり活用したりする技術としても注目されるCCS、CCUS。コスト面で課題は残されていますが、現在は分離・回収方法の低コスト化に関する研究もなされており、実用化に向けた動きが加速しています。

出典:環境省