![]() >災害を減らすために>災害被害を減らすために大切なこと

>災害を減らすために>災害被害を減らすために大切なこと

自然災害をくい止めることはできません。しかし、みんなで力を合わせることで被害をできるだけ小さくすることは可能です。そのために、自分でできること、家族でできること、身近にいる人と力を合せてできることを考えてみましょう。

自分・家族・ご近所や地域の連携が大切

- 自分の身を自分で守る=自分一人でもできること

- 家族同士で力を合わせる=家族で助け合ってできること

- ご近所や地域、職場や学校など身近にいる人同士が助け合う=身近にいる人々と助け合ってできること

警察や消防、自衛隊など行政による災害対応はいうまでもありませんが、大災害発生時には追い付かないことも予想されます。

実際に、阪神・淡路大震災で倒壊家屋の下敷きになった人の多くを救助したのは、家族や近所の人たちでした。

自分・家族・ご近所や地域の連携が円滑なことが、災害被害をできるだけ小さくする大きな力となります。

日頃からのつながりが大切

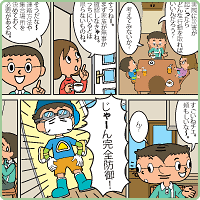

普段できていないことをいざという時に行うことはできません。

災害が起きてからでは間に合わないのです。

自然災害は待ったなしです。わたしたちに自然災害の発生を完全に予測したり、くい止めたりすることはできません。

災害に備えて、日頃から周囲の人々とコミュニケーションをとり、家族や身近にいる人々と力を合わせてできることを考え、情報を共有しましょう。

事例紹介

日頃から防災・減災に取り組んでおられる各地域の活動を紹介します。さまざまな人が住んでいる都市部のお話や、実際に災害を体験された地方の活動などを紹介しています。自分の住んでいる地域以外ではどのような活動で災害に取り組んでいるか参考にしてみましょう。

障がい者の支援方法を知っておこう

身近に支援を必要としている人がいる場合は、その人に合わせた支援を心がけましょう。

- 聴覚障がい者

災害時の情報の多くが「音声」によって伝達されるため、必要な情報の入手が困難になります。手話だけでなく、身振り、筆談、夜間には懐中電灯で合図をするなどわかりやすく情報を伝達してください。

- 視覚障がい者

災害による周囲の環境変化を視覚により覚知できません。周りの状況やどうする必要があるかなどの情報を伝えましょう。必要に応じて誘導も行ってください。

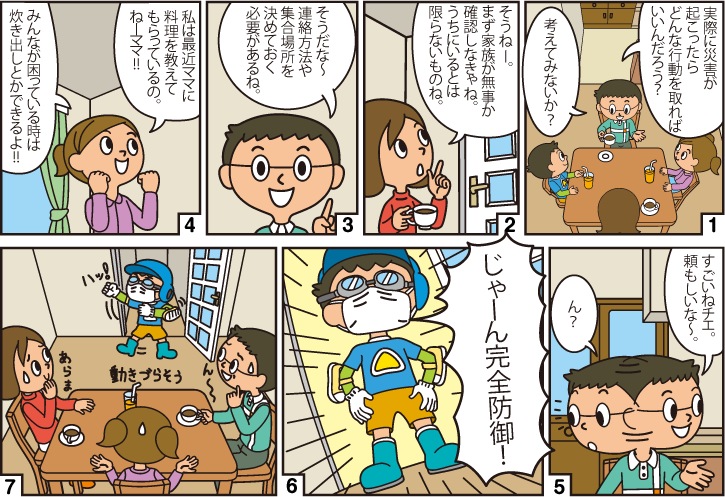

- 肢体不自由者

自力で移動が難しい場合があります。車いすの押し方や階段の移動方法などを本人もしくは家族などと相談し、支援しましょう。避難所では車いすが通るためのスペースを作りましょう。

- 知的障がい者

環境の変化を理解できずに混乱したり、不安定になる場合があります。はっきりと簡潔に、できる限り肯定的な表現で声をかけましょう。本人が理解しているかを確認しながら話すことも大切です。また、近くに保護者がいるか、いない場合は連絡を取れるかを確認して連携しましょう。

- 精神障がい者

災害時には強い不安や緊張を感じる可能性があります。不安がやわらぐよう、冷静な態度で優しく声をかけましょう。移動の際は付き添いながら、必要に応じて手を引くなどしてサポートしましょう。

- 内部障がい者・難病患者

体の内部に障がいがあるため、外見からはわからなくても本人には負担になっていることがあります。病気の種類によって必要なサポートが異なるため、どのような配慮を必要としているか本人に確認しましょう。必要に応じて災害を免れた医療機関へ誘導・搬送してください。

障がい者が支援を必要としていることを伝えたり、障がい者に配慮した設備があることなどを示すためのマークがあります。

詳細はこちらをご覧ください。

関連リンク

![]()

このサイトの情報は一例です。

あなたにとっての防災・減災を考えるきっかけとしてぜひご活用ください!