![]() >災害への備え>防災グッズ・防災用品

>災害への備え>防災グッズ・防災用品

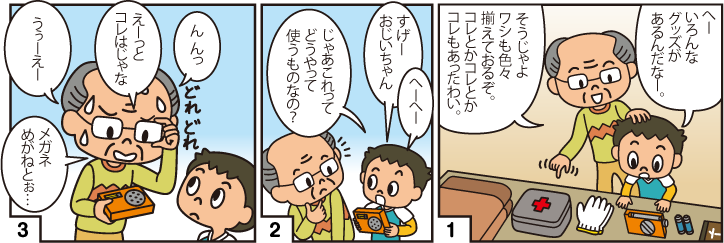

急いで避難しなければいけない災害時に、あまり多くのものを持ち出す余裕はありません。そのような場合に備えて、避難をする時に持ち出すもの、被災後の生活に必要なものなど、日頃から用意しておきましょう。

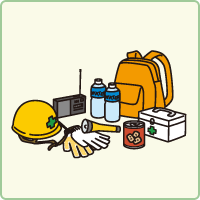

避難時に持ち出すもの(非常持出品)

リュックタイプの袋などにまとめておき、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。

また、あらかじめ誰が何を持ち出すのか、それぞれ担当を決めておくとよいでしょう。

飲料水や食品などは賞味期限など定期的にチェックしましょう。

- ※下記はあくまでも参考情報です。個人で各家庭に合わせた用意をする事が大切です。

非常持ち出し袋の中身(例)

ラジオ

くつ・スリッパ

ソーラー手回し

充電ライト

(携帯充電器付き)

着替え

防災用ヘルメット・防災頭巾

レインウェア

救急用品など

現金(硬貨も)

笛(ホイッスル)

保険証や免許証のコピー

お薬手帳

メガネなどないと困るもの

家族の状況に合わせて用意しておこう!

性別、年齢、家族構成によって用意しておくべきものは変わってきます。

女性がいる場合

肌着(下着)・カップ付きインナー

生理用品

化粧水・乳液など

水のいらないシャンプー

防犯ブザー

乳幼児がいる場合

おむつ

おしりふき

ミルク、哺乳瓶

おもちゃや絵本

母子健康手帳のコピー

高齢者がいる場合

常備薬、服用中の薬

老眼鏡や入れ歯など

介護用品(折りたたみ杖など)

大人用オムツ

おかゆなど柔らかい非常食

障がい者がいる場合

障害者手帳のコピー

緊急連絡カード(かかりつけの医療機関名、常備薬の種類などを記載)

常備薬・服用中の薬

白杖

※視覚障がい者の場合

筆談器具(磁気ボード、筆記用具など)

※聴覚障がい者の場合

- ※障がい者に特有の生活必需品は、多種多様で、市区町村等が備蓄していない可能性があるため、日ごろから余裕をもって用意しておきましょう。

避難生活のために用意しておくもの(非常用備蓄品)

大規模災害時に備えて、飲料水・食品は最低7日分を目安に用意しておきましょう。

安価で入手しやすいもので、定期的に買い替えたり、分散して置いておくとよいでしょう。防災のために特別なものを用意するのではなく、できるだけ普段の生活の中で利用されている食品等を備えるようにしましょう。

飲料水・缶詰などの内容物の違いがわかりにくいものには、点字を貼る、形の違うタグを取り付けるなど視覚障がい者に識別しやすい対応を行います。

- ※下記はあくまでも参考情報です。個人で各家庭に合わせた用意をする事が大切です。

- ※備蓄品を必要以上に買い占めることは、やめましょう。

飲料水・非常食(飲料水は1人1日3リットルが目安)

ティッシュ・トイレットペーパー

予備の乾電池

ラップ・アルミホイル

卓上コンロ・ガスボンベ

歯ブラシ、石鹸・シャンプー、缶きり・ナイフ、防寒着、ポリタンク、毛布、タオル、わりばし・紙皿・紙コップ、ビニール袋、使い捨てカイロ、雨具、ブルーシート、工具類、虫刺され予防スプレーなど

避難所での感染対策

避難所では、マスク等の衛生用品が不足する恐れがあるため、避難する際は、衛生用品も持参しましょう。

(体温計、マスク、解熱剤、冷却シート、消毒液、ウェットティッシュ、使い捨てグローブ、殺菌作用の喉スプレーなど)

また、ビニールの雨合羽やポンチョ、ごみ袋、ラップやアルミホイルは、加工して使用することによってウイルス汚染を予防することができるため、あると便利です。特に、ラップやアルミホイルは簡単な食器や手袋の代わりにもなり、ラップは包帯代わりにもなります。これらを上手く使用すれば簡易遮蔽も可能です。

まずは命が最優先

災害時に備えて必要なものを用意しておくことは非常に大切です。しかし、用意した持出品や備蓄品は災害後の生活を支えるものであり、命あってこそのものだという事を忘れてはいけません。

実際に東日本大震災では、一度避難した後、もう安全だろうと誤解して、自宅に荷物を取りに戻って被災してしまった方が大勢いました。

まずは安全を確保すること、命を最優先にした行動を心がけてください。

関連リンク

![]()

このサイトの情報は一例です。

あなたにとっての防災・減災を考えるきっかけとしてぜひご活用ください!