マングローブ林にいる生きものたち

マングローブ林にいる生きもの図鑑

マングローブ林に生きる、主な生きものたちを見てみましょう。

- ミナミトビハゼ

- Periophthalmus argentilineatus

-

南西諸島の泥干潟にはミナミトビハゼがいて、この種類はインド太平洋地域に分布しています。ミナミトビハゼは動きが素早いので、捕まえるのが難しい生きものです。

- オオゴマダラ

- Idea leuconoe

-

日本では最大級のチョウで、ゆっくりと羽ばたきフワフワと滑空するような飛び方をします。

- カワセミ

- Alcedo atthis

-

水辺に生息する小鳥で、鮮やかな水色の体色と長いくちばしが特徴です。

- ツメナガヨコバサミ

- Clibanarius longitarsus

-

太平洋西部からインド洋にかけて分布するヤドカリで、マングローブ林など河口付近の汽水域にすんでいます。

- ルリマダラシオマネキ

- Uca tetragonon

-

河口付近の海岸に巣穴を掘って生息しているカニで、オスの片方の鋏脚(はさみ)が大きくなることで知られています。

- ハクテンハタ

- Epinephelus caeruleopunctatus

-

浅いサンゴ郡落で見られるハタの仲間で、体色は黒く、細かい多数の白点があります。尾ヒレの後縁が白いことも特徴の1つです。

- リボンスズメダイ

- Neopomacentrus taeniurus

-

主に河口から上流にある岩場や、ヤエヤマヒルギの仲間の支柱根の周囲などで見られます。

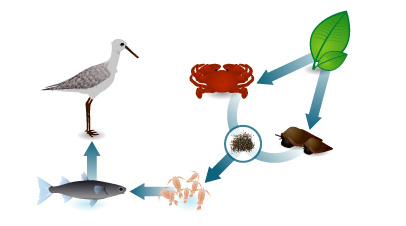

マングローブ林の食物連鎖

マングローブの葉は、貝類やカニなど周辺にすむ生きものたちの餌になります。その生きものたちの排泄物や水に落ちたマングローブの葉から、栄養分が水に溶け出します。

水中の栄養分が高くなると、植物プランクトンが増え、動物プランクトンも増えます。そして、デトリタスと呼ばれるプランクトンの死骸や細かく砕けた生物の遺体、生物由来の破片、微生物の遺体などが水中や土の上にたまります。

このデトリタスは、カニなどの小さな生きものの餌になります。さらに、動物プランクトンを食べる小魚、それらを食べる水鳥や大きな魚なども集まってくるのです。

「食べるもの」と「食べられるもの」の関係を食物連鎖といいますが、熱帯地域の沿岸域の食物連鎖の源として、マングローブが重要な役割を果たしているのです。

西表島のマングローブと生きものたち/西表島

西表島にある日本最大のマングローブの森に住む生きものを紹介します。