アマモの基礎知識

アマモとは?

アマモは海草(うみくさ)の一種で、光合成によって二酸化炭素を吸収し、栄養素からたんぱく質や糖分などの有機物を作り出すとともに酸素を供給します。

波が穏やかで太陽の光が届く浅い砂地の海辺に生息し、北海道から沖縄県まで日本の全域に分布しています。

アマモの増え方には2通りあります。一つ目は、種をつける方法で、初夏に花枝という株に変化して、花を咲かせ、実を結びます。花枝は夏には枯れて流出しますが、海底に落ちた種子は、秋から冬にかけて成熟し、やがて実生として発芽し次のサイクルにつながります。もう一つは、夏に一部枯れたように見える株の地下茎がのこり、成長を続けるとともに、春にそこから新たな葉が伸びるというサイクルです。こうした増え方の違いから、種を付ける株は1年生、地下茎で伸びる株は多年生となることが多いと言われています。

アマモは「竜宮の乙姫の元結いの切りはずし(リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ)」という植物では最長の別名がついています。

海草と海藻の違い

アマモは海草の一種ですが、海の中で見られる「海草」と「海藻」には、異なる特徴があります。

-

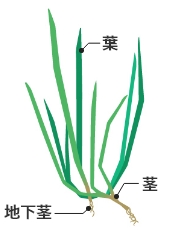

海草は根、茎、葉が明確に分かれており、代表的なものには、アマモやコアマモがあります。

海草は砂地や泥地に根を下ろして生息する種子植物であり、根からも栄養を吸収しています。長い地球の歴史の中で陸上に進出し繁茂した植物が海にもどる進化をしたものと考えられており、陸上で獲得した花を咲かせて種子を作るという特徴を備えています。

-

海藻は主に藻類に分類され、代表的なものにはワカメやコンブがあります。

海藻は根、茎、葉の区別がほとんどなく、根に見える部分は、岩にくっつくための付着器であり、葉にある一つ一つの細胞が海藻の本体です。海藻の生える藻場は主に浅い海の潮の満ち引きに影響される場所に多く見られ、胞子や卵を使って繁殖するのが特徴です。