アマモの効果・役割

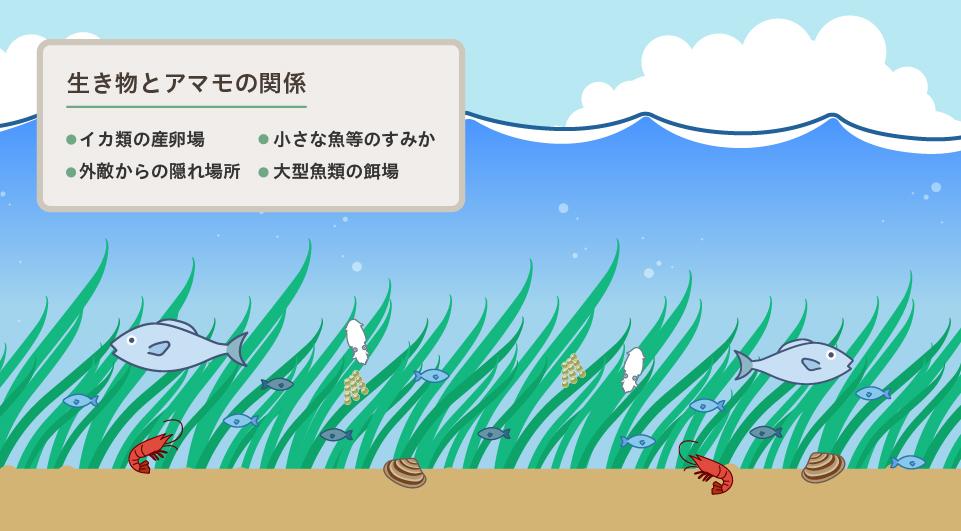

生き物とアマモの関係(生物多様性)

海草であるアマモやコアマモなどが生息する場所をアマモ場と呼びます。アマモ場は、アオリイカやコウイカなどの産卵場となり、外敵からの隠れ場所にもなります。さらに、餌が豊富なため、小さな魚やその他の海の生き物のすみかとなっています。小さな魚や海の生き物の生育場となることから「海のゆりかご」と呼ばれます。アマモ場周辺に集まった生き物を求めて魚類なども集まってきます。このように、アマモ場は様々な生物が集まり、生物多様性の観点でも重要な場所となっています。

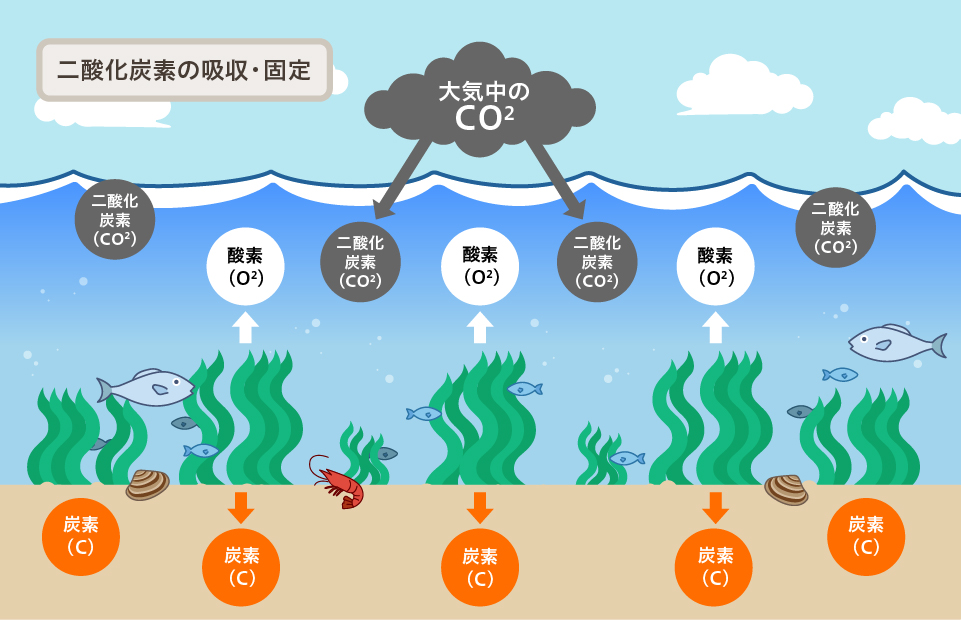

二酸化炭素の吸収・固定

アマモは光合成によって二酸化炭素を吸収し、炭素を含む有機物を合成するとともに、海水や土壌中に酸素を供給しています。そのように炭素を固定した有機物の中には、分解されにくいものがあり、長期的な炭素貯留が行われます。また、枯死後に海底へ沈降し堆積物の中に閉じ込められたり、海流により深海に運ばれて隔離されたりすることでも、長期的な貯留が行われ、「海洋生態系による二酸化炭素の吸収・固定=ブルーカーボン」として注目されています。

水質の浄化・地形の安定

アマモは赤潮や青潮の原因となる海中の栄養分(窒素やリンなど)を吸収することができるので、海の中の物質循環をスムーズにして、良好な水質の維持に寄与します。

また、水中に葉や茎を伸ばすことで、沖からの波を弱めたり、根によって海底の砂をおさえたりします。そうすることで、水中の濁りを少なくして水を透明にして、海中への光の供給を増やすとともに、海底の安定化にも寄与します。